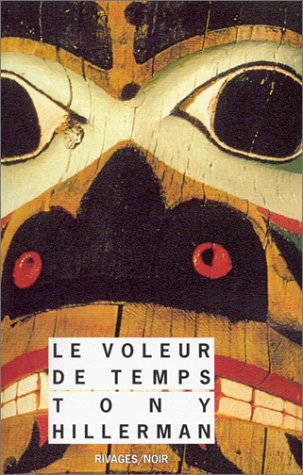

Une spécialiste des poteries anasazi disparaît, et le milieu des collectionneurs révèle de noirs secrets.

x

RELECTURE

Publié en 1988, traduit en français en 1989 chez Rivages par Danièle et Pierre Bondil, le huitième tome de la saga policière navajo contemporaine de l’Américain Tony Hillerman peut sans doute être considéré à bon droit comme celui de la consécration. « Porteurs de peau« , le septième volume, avait été celui de la « percée » : réunissant pour la première fois dans un même roman ses deux enquêteurs navajos, l’expérimenté Joe Leaphorn et le jeune Jim Chee, l’auteur avait conquis en 1986 un important lectorat hors du genre policier proprement dit (au sein duquel il était solidement installé depuis son prix Edgar pour « Là où dansent les morts » et sa nomination pour « Femme qui écoute »), et fait son entrée dans le haut de la liste des best-sellers du New York Times.

Distant avatar du polar ethnologique aborigène australien d’Arthur Upfield, comme indiqué dans la note de lecture consacrée au tout premier tome, « La voie de l’ennemi », la saga s’ancre désormais de plus en plus profondément dans la société navajo contemporaine, quelques-uns de ses problèmes intrinsèques, mais surtout ceux naissant le plus souvent de sa coexistence pacifique mais bien délicate avec la société anglo-américaine des États-Unis, reposant sur des valeurs et des codes si différents. Vaquant chacun de leur côté à leurs missions et luttant contre leurs propres vertiges, Joe Leaphorn et Jim Chee, le respect mutuel succédant désormais à la méfiance qui avait marqué leur première enquête commune, sont toujours davantage de parfaits interprètes au service de la lectrice ou du lecteur, apportant leur insertion réelle dans la société navajo traditionnelle, profonde dans le cas de Jim Chee, un peu plus distante dans celui de Joe Leaphorn, leur statut de fonctionnaire de police coordonnée à l’organisation fédérale globale, et leur background universitaire d’anthropologie, pour une observation participante précieuse et réjouissante.

Le canyon tourna sous la falaise et quitta le clair de lune. Elle alluma sa torche. Il n’y avait aucun risque que quelqu’un la voie. Et cela l’amena à penser à la distance qui devait la séparer de l’être humain le plus proche. Pas très grande à vol d’oiseau, peut-être vingt-cinq ou trente kilomètres à tire-d’aile. Mais il n’y avait pas d’accès direct. pas de routes pour traverser ce paysage constitué de roches presque continues, et aucune raison d’en construire. Aucune raison non plus d’ailleurs pour que les Anasazis soient venus là sinon pour échapper à quelque chose qui les menaçait. Aucune raison que les anthropologues aient réussi à imaginer… pas même les spécialistes de l’anthropologie culturelle avec leur célèbre talent pour échafauder des théories sans preuves. Mais ils étaient bien venus. Et avec eux était venue leur artiste. Elle avait abandonné Chaco Canyon. Elle était venue ici pour créer ses nouveaux pots et pour mourir.

De l’endroit où le docteur Friedman-Bernal marchait, elle pouvait voir l’une de leurs ruines sur sa droite, vers le bas de la paroi de la falaise. Si ça avait été le jour, se souvient-elle, elle aurait pu en distinguer deux de plus dans l’immense amphithéâtre situé plus haut à flanc de falaise sur sa gauche. Mais pour l’instant la niche était envahie d’une ombre noire : elle ressemblait à une immense bouche entrouverte.

x

On retrouve dans « Le voleur de temps » (qui est le nom donné par les navajos, indistinctement, aux archéologues et aux pilleurs de tombes) l’univers des scientifiques qui hantaient les premiers romans de la saga, anthropologues et historiens spécialisés, férus de civilisations amérindiennes, de fouilles et d’artefacts leur permettant d’assouvir leurs passions et d’étayer leurs réputations. Lorsque l’une d’elles, membre du détachement permanent sur le site protégé de Chaco Canyon, disparaît, que du matériel d’excavation est volé au dépôt navajo, et que des circuits complexes de recyclage d’objets pillés dans des tombes anasazi apparaissent, dans le cadre de meurtres soudains et féroces, Jim Chee et Joe Leaphorn vont devoir à nouveau unir leurs forces, leurs analyses et leurs intuitions, pour résoudre un étourdissant imbroglio d’affaires récentes et anciennes, dans lesquelles plusieurs vies, certaines fort inattendues, sont menacées.

x

x

Tony Hillerman atteint ainsi ici une certaine plénitude en matière d’usage de ses connaissances en géographie et en anthropologie, et dans la manière d’en faire profiter la lectrice ou le lecteur sans polluer le récit, mais au contraire en le servant au plus près. Ses descriptions de descentes de la San Juan River sont somptueuses, et évoquent aisément celles d’Edward Abbey, dans son « Désert solitaire » de 1968. Sa mise en scène des spécificités et des mystères de la civilisation anasazi, de sa disparition soudaine et des caractéristiques de ses habitats sont dignes des explications détaillées que la visiteuse ou le visiteur seraient susceptibles de recevoir auprès des guides spécialisés de Mesa Verde ou de Chaco Canyon – et leur comparaison (en moquant gentiment au passage la capacité des anthropologues à échafauder des hypothèses fortes à partir d’informations extrêmement ténues) avec les rituels navajo fournit quelques clés réelles de l’intrigue et de l’enquête.

– Le Pays de la Petite Pluie, dit Thatcher. Qui est-ce qui l’a appelé comme ça ?

Leur amitié n’était pas de celles qui exigent des réponses. Leaphorn regardait vers l’amont, observant une petite flottille de kayaks en caoutchouc, de radeaux et de doris en bois qui plongeaient dans le courant depuis la rampe de Sand Island. Une expédition nautique à travers les canyons encaissés. Emma et lui avaient parlé d’en faire une. Elle aurait adoré ça, entraîner Leaphorn loin de toute possibilité d’appel par téléphone. L’arracher aux limites de la terre. Et il aurait adoré ça lui aussi. Il avait toujours eu l’intention de le faire mais il n’avait jamais eu assez de temps pour ça. Et maintenant, bien sûr, le temps était entièrement consumé.

– Une de vos tâches ? demanda Leaphorn avec un signe de tête en direction de la flottille au-dessous d’eux.

– Nous leur décernons leur licence d’organisateurs d’excursions en bateaux. Nous leur vendons les permis, nous nous assurons qu’ils appliquent les règles de sécurité. Et cetera.

Il désigna la rivière d’un signe de tête et poursuivit :

– Ça doit être la dernière de la saison. On ferme la rivière vers cette époque-ci.

– Un vrai casse-tête ?

– Pas avec eux. Eux, là, ce sont les Expéditions Rivière Sauvage. Ils viennent de Bluff. Des pros. Ils vendent surtout des excursions éducatives. Ils vous emmènent avec un géologue pour étudier les formations et les fossiles, avec un anthropologue pour visiter les ruines anasazi en remontant les canyons, ou peut-être avec un biologiste pour vous faire pénétrer dans le monde des lézards, des lichens et des chauves-souris. Ce genre de choses. Ce sont des gens âgés qui y vont. Davantage d’argent. Pas le groupe d’adolescents attardés qui espèrent connaître la trouille de leur vie en descendant les rapides.

x

Délaissant cette fois-ci les portraits de tueurs professionnels et gaillardement psychopathes qu’il a souvent déjà affectionné d’opposer à ses détectives, Tony Hillerman nous offre, avec un certain collectionneur new-yorkais, l’un des personnages les plus abjects qu’il ait conçus jusqu’ici. L’humanité se concentre sur l’épaisseur croissante donnée à Leaphorn et à Chee, qui se débattent tous deux dans des moments cruciaux de leurs vies, deuil et doute soigneusement mélangés. Autour de la Réserve navajo, on verra toutefois apparaître quelques bribes étonnantes et crédibles de personnages ne partageant pas les valeurs d’avidité généralement dominantes, et capables d’une authentique générosité, fût-ce sous des formes bien inhabituelles.

Quelle que soit la raison qui l’avait fait agir, il était là, sur la frange de la réserve navajo, tout à l’est, à plus de cent cinquante kilomètres de chez lui. Quand les circonstances le lui permettraient, il irait parler à un homme dont l’existence même lui était désagréable. Il lui poserait des questions auxquelles cet homme refuserait peut-être de répondre, et qui, s’il répondait, ne lui apprendraient peut-être rien. La seule autre solution consistait à rester assis dans leur salon, télévision allumée pour servir de bruit de fond, à essayer de lire. Mais l’absence d’Emma l’en empêchait toujours en se faisant palpable. Quand il levait les yeux, il voyait la gravure de R.C. Gorman qu’elle avait accrochée au-dessus de la cheminée. Elle avait été le sujet de discussions entre eux. Emma l’aimait, lui pas. Les mots prononcés résonnaient à nouveau à ses oreilles. Et le rire d’Emma. C’était la même chose quel que soit l’endroit où il regardait. Il devrait vendre cette maison, ou la brûler. C’était dans la tradition du Dineh. Abandonner la maison contaminée par la mort, éviter que la maladie du fantôme ne s’empare de vous et ne vous mène à la mort. Sages étaient les anciens de son peuple, et le Peuple Sacré qui leur avait enseigné les règles de vie et les coutumes navajos. Mais au lieu de le faire il allait se livrer à ce jeu futile. Il allait retrouver une femme. Si elle était vivante, elle devait souhaiter qu’on la trouve. Si elle était morte, cela n’avait pas d’importance.

x

allez, c’est mon jour de bonté… (et j’en ai fait profiter Mathieu de « Quai des Brumes » à Strasbourg, ce matin.

« L’Ivrogne dans la brousse » de Amos Tutuola, écrivain yoruba du Nigéria donc, et traduit par Raymond Queneau (excusez du peu) dans la collection du monde entier (53, Gallimard, 198 p.), et réédité récemment (00, L’Imaginaire, 136 p.).

Cela commence, presque, comme un roman de Gérard Oberlé « Je me soûlais au vin de palme depuis l’âge de dix ans. Je n’avais rien eu d’autre à faire dans la vie que de boire du vin de palme ». Il est vrai que les 560 000 palmiers de la plantation du narrateur lui fournissent quotidiennement plus de deux cents calebasses de vin de palme. De quoi boire raisonnablement, jusqu’à plus soif et jusqu’au jour où son «malafoutier» se tue en tombant d’un arbre. Tout a une fin donc, même l’homme qui préparait le vin de palme. Le narrateur, qui se nomme lui-même «Père-Des-Dieux-Qui-Peut-Tout-Faire-En-Ce-Monde», va donc aller chercher son malafoutier dans « la Ville-Des-Morts » où les défunts marchent à reculons, « la Ville-Céleste-D’où-L’on-Ne-Revient-Pas » et « le Monde des Êtres Étrangers et Terribles », donc la Brousse. « En voyant que je n’ai plus de vin de palme et que personne ne pouvait en tirer pour moi, je pense alors en moi-même à ce que disaient les anciens, que les gens qui sont morts sur cette terre ne vont pas au ciel directement, mais qu’ils habitent dans un endroit quelque part sur cette terre ». On comprend mieux que le grand Raymond ait eu envie de nous transmettre ce texte « Doukiboidonctan ».

Toute la suite est de la même calebasse. « Au bout de trois années et demie passées dans cette ville, je remarque que le pouce de la main gauche de ma femme enflait comme si ç’avait été une bouée, mais ça ne lui faisait pas mal. Un jour, elle me suit à la plantation où je tirais mon vin de palme, et, à ma grande surprise, elle se pique le pouce qui enflait à une épine de palmier, le pouce se déchire soudain, alors voilà un enfant mâle qui en sort, et, à peine sorti du pouce, l’enfant commence à parler comme s’il avait dix années d’âge. ». Une autre pour la route. « En arrivant à l’endroit où il avait loué son pied gauche, il tire dessus et l’enlève, il le rend à son propriétaire et le pair, et ils se remettent en route ». (C’était mon introduction à l’économie du troc en Afrique Noire). Avant les soldes, j’ai aussi un chapitre « Un gentleman complet réduit à une tête ».

On est donc dans un roman où se mêlent à la fois l’Odysée, avec cette quête dans « le Monde des Êtres Étrangers et Terribles », le rapt de Perséphone par Hadès dans la avec l’enlèvement d’une jeune fille par le gentleman. Ce n’est plus l’Hydre de Lerne, mais les Mille et Une Nuits. En fait on est (peut être) dans l’univers des contes yorubas. Ce n’est plus non plus « Tintin au Congo », mais en quelque sorte « Homère au Nigéria ». Le tout est écrit dans une syntaxe fort approximative, qui n’est même pas du « broken english » comme on pu l’écrire certains critiques britanniques, mais plutôt « simply and carefully described in young English » (simplement et soigneusement décrit en anglais infantil) ou même qualifié de « néo-anglais ». Queneau lui-même reconnait avoir eu du fil à retordre avec la traduction « J’ai dû résister à la tentation de rationaliser un récit dont les « inconséquences » et les « contradictions » se glissent parfois dans la structure même des phrases ». De toutes évidences, les premières critiques sont partagées au sujet de l’œuvre. On traite le livre de « primitive », « primeval », « naïve », « un-willed », « lazy », « barbaric » ou « barbarous ». Il est amusant de noter que ces mêmes critiques utilisent un procédé similaire pour juger de l’écriture de Tutuola.

J’ai voulu en savoir un peu plus sur Amos Tutuola, j’ai donc commandé « Simbi et le Satyre de la Jungle Noire » (94, Belfond, 158 p.). Cette fois c’est traduit par Marie Claude Peugeot.

« Simbi était la fille d’une femme riche, et elle était l’enfant unique de sa mère ». Jusque là, cela ne débute pas trop mal. Le moteur est solide, pour ne pas faire ce (très) mauvais jeu de mots sur la traduction. Une fois la phrase d’intro qui contrôle tout, on continue. « Elle n’avait rien d’autre à faire que manger, et puis prendre son bain et après ça mettre toute sorte d’habits très coûteux. Mais elle chantait à merveille » (Cela a de l’importance par la suite, mais je vous fais cadeau du reste. Il y en a encore 150 pages du même malafoutier.

Heureusement que c’était veille de pleine lune (pourquoi ?) et que mes impôts sont mensualisés (quel rapport avec la pleine lune ?). Notre bon Raymond n’avait pas du lire aussi loin. Doukilalutoutça ?

Publié par jlv.livres | 6 juillet 2016, 19:19