Un roman épique et poétique pour envelopper sauvagement les archétypes de l’extinction humaine.

x

Publié en 2007 chez Denoël, le troisième roman de Céline Minard marque sa première grande intrusion dans les marges et les frontières des genres littéraires et artistiques qu’elle excelle à brouiller et à recoder différemment, comme elle le montrera ensuite à nouveau avec « Bastard Battle » (2008) pour le roman médiéval et (simultanément !) le film asiatique d’arts martiaux, ou avec « Faillir être flingué » (2013) pour le western.

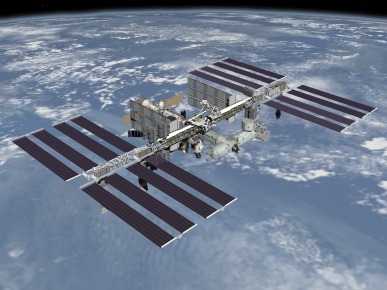

Une puissante introduction installe d’emblée la lectrice ou le lecteur in medias res (débutant par une phrase tronquée – dont une note de l’éditeur précise qu’il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’une nécessité qui sera expliquée – beaucoup – plus tard), dans un cadre évoluant rapidement du roman d’exploration spatiale contemporaine en direction de la science-fiction post-apocalyptique dans toute sa grandeur désolée : Jaume Roiq Stevens est l’un des occupants, surentraîné à défaut d’être vraiment « doué », d’une station spatiale internationale sous contrôle opérationnel américain ; scientifique de haute volée, à la spécialité non clairement précisée, astronaute plus que décent même si souffrant d’occasionnels défauts de concentration, son destin bascule lorsqu’il refuse, contre toutes attentes « logiques », de rentrer sur Terre après que la décision de mettre fin à l’aventure orbitale ait été prise, pour des raisons de « sécurité » masquant probablement des soucis avant tout financiers.

Mais moi, dix-huit tonnes de propergols solides pour m’envoyer en l’air et toute la technologie meurtrière que ça a supposé – les nazis aux commandes, les Russes, les Américains à la suite, les Européens et leurs têtes nucléaires de premier ordre -, ça ne me dérange pas plus que ça : Je suis en orbite ! C’est tout ce que je voulais. Et que les palmiers ne poussent plus pendant cinquante ans autour de Kourou, eh bien tant pis. Il en reste sur la Riviera. Et qu’un gamin mongol s’amène sur un cheval râpé et se tienne droit, ébahi mal ficelé dans les culottes de son grand-père, un bouquet de chardons à la main, la bouche ouverte devant la capsule calcinée des cosmonautes de la Lune eh bien pareil ! Je suis en orbite. Les gens sont des mouches.

Les traînées de dégazage sont esthétiques en pleine mer, les torches pétrolières irradient les déserts d’une lumière civilisatrice, l’électricité avance, l’ignorance recule, la bêtise est de plus en plus visible mais qu’importe : je suis en orbite. Au sommet de la pyramide. J’y ai travaillé longtemps, je ne peux rien, absolument rien contre l’aveuglement de ceux qui ne dépasseront jamais l’atmosphère terrestre.

Ostracisé par les instances spatiales, abandonné à son exil volontaire qu’aucune rationalité économique ne permettrait plus de punir, Jaume Roiq Stevens passe le temps en méditation décousue et en frénésie obsessionnelle compulsive de rangement et de mise en ordre de la station, dont les réserves, ramenées à un équipage d’une seule personne, semblent lui promettre plusieurs années « tranquilles » avant que la nécessité d’évacuer ou de mourir ne se fasse sentir.

Au bout de quelques mois, intrigué, puis désemparé, par certaines bizarreries qu’il observe à la surface de la Terre, et par le profond et tenace silence radio, sur toutes les fréquences, qui s’est installé, il finit par décider de redescendre, en utilisant le dernier Soyouz attaché à la station (et d’une manière infiniment moins dramatique ou spectaculaire que dans le récent « Gravity »…). Ayant réussi à viser, à quelques kilomètres près, un marécage proche de Cap Canaveral et de son précieux BAR (Bureau d’Accueil et de Réadaptation), indispensable à la réacclimatation de son organisme après un séjour aussi prolongé dans l’espace (malgré les intenses entraînements physiques auxquels, par routine comme par instinct de survie, il avait continué à se soumettre en orbite), il découvre alors rapidement que l’ensemble du reste de l’humanité semble avoir soudainement disparu à un moment donné.

C’est ici qu’il faut arrêter le récit « classique » et linéaire de ce roman (ce très léger « spoiler » ne concernait après tout que les 50 premières pages de ce texte qui en compte près de 450) pour basculer dans tout autre chose – même si ce « tout autre chose » dépend absolument, fondamentalement, de toutes les prémisses distillées savamment par Céline Minard dans cette introduction où RIEN n’est gratuit.

Une quête extraordinaire, épique, hallucinée, extatique, obsessionnelle, tragique et tristement comique, démarre à présent, au milieu des décombres, des automatismes à durée plus ou moins illimitée et des revendications possibles de la nature, héritages laissés de fait par une population mondiale brutalement évaporée.

Les deux heures de vol jusqu’à Irkoutsk, Stevens les passa aux commandes d’un nuage. Il avait coincé sur les cadrans et entre les sièges de l’hélico ce qu’il restait d’encens dans le monastère. La fumée lui rentrait par tous les orifices et lui brouillait le sol mais il éternuait en souriant parce qu’il ne sentait plus ni les chats ni les biques et qu’il imaginait que son appareil laissait derrière lui plus de santal que de condensation.

Mobilisant en lui, pour survivre physiquement et mentalement, de bien curieuses personnalités enfouies (celles d’un historien, d’une militaire, ou même d’un gardien de troupeaux, par exemple), Jaume Roiq Stevens arpente le globe en survivant mathesonien propulsé à l’échelle du globe, sans adversaires humains imaginables à la différence du protagoniste de « Je suis une légende », mais devant sans doute se défier toujours davantage des technologies livrées à elles-mêmes et des artefacts erratiques aussi bien que de la vie animale rendue à sa liberté potentiellement prédatrice.

Céline Minard nous offre des scènes d’anthologie, épiques, grandioses ou simplement hilarantes : road novel entre Cap Canaveral et Houston, vol insensé de Houston à Baïkonour, convoyage d’un gigantesque troupeau de porcs depuis la Mongolie jusqu’en Chine – durant lequel le héros se métamorphose en un extraordinaire pigboy, véritable John Wayne doté d’un hélicoptère en guise de cheval, minutieuses préparations de destructions dantesques à l’explosif et aux roquettes, idylle balnéaire et marée noire, Fort Alamo assiégé par une redoutable jungle réelle et fantasmée, pour d’immenses bonheurs de récit presque pur.

x

Il changea dix fois ses développements, fit varier le profil des ennemis imaginaires, tenta d’adapter ses peurs à celles de ses élèves. Il substitua au barbare sanguinaire, portant le sabre entre les dents et les yeux injectés de sang furieux, le puma distingué, le jag sauvage, le serpent. Il n’éprouvait d’ailleurs aucune difficulté à le faire, tant il se sentait un édenté. Mais ses leçons n’étaient pas assimilées. Il le voyait bien. Ni le tatou ni le fourmilier ne sortaient de leur étrange réserve. Ils ne venaient jamais le rejoindre sous le belombra pour répéter avec lui les mouvements. Ils ne le saluaient pas, ni avant ni après la leçon. Stevens soupçonnait qu’il ne s’agissait pas d’une question de patience. Il s’obstinait quand même.

Davantage encore, Céline Minard nous propose une vertigineuse réflexion, profondément enchâssée dans sa narration, sur ce qui fait – ou pourrait faire – humanité, et permettre éventuellement d’échapper à la tentation de la folie instantanée naissant de la confrontation au vide radical, à la fin, au constat impossible d’être « le dernier » : nécessité absolue d’échange, de contact, de dialogue, fût-ce au prix d’une schizophrénie radicale mêlant plongées oniriques et automatismes ancrés par des années d’apprentissage, conscient et inconscient ; recours aux mythes et aux archétypes enfouis pour en extraire une indispensable mise en perspective historique, redonnant à l’homme perdu l’échelle qui lui fait défaut ; arbitrage sous pression entre culture disparue et nature bafouée désormais aux aguets.

Maîtrisant et tordant avec une impressionnante vigueur les codes de la science-fiction post-apocalyptique comme ceux du roman écologique, naviguant avec grand brio entre « La route » de Cormac McCarthy et l’ensemble de la littérature spéculative élaborée autour de l’hypothèse Gaïa, avant ou après sa « formalisation » par James Lovelock et ses émules, Céline Minard tente ici à la fois un grand récit épique et métaphysique, et une extraordinaire exploration post-jungienne de la psychologie humaine fondamentale, avec les prises de risque et les faiblesses éventuelles que cela comporte inévitablement, et qui disparaîtront d’ailleurs dans l’écriture plus condensée que l’auteur adoptera par la suite.

Un roman qui devrait aussi encourager la lectrice ou le lecteur réticent ou néophyte en matière de science-fiction à explorer davantage la richesse inhérente à ce genre littéraire, tout particulièrement autour des problématiques d’extinction (quand bien même « Le dernier monde » aurait été présenté et édité hors des collections y étant habituellement consacrées).

Ce qu’en dit Éléonore Sulser dans Le Temps est ici, ce qu’en dit Frédérique Roussel dans Libération est ici, ce qu’en dit Éric Dussert dans le Matricule des Anges est ici, et ce qu’en dit François Monti dans Table Rase est ici.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.

x

Discussion

Rétroliens/Pings

Pingback: Note de lecture : « Miroirs noirs (Arno Schmidt) | «Charybde 27 : le Blog - 30 mars 2015

Pingback: Les livres des libraires invités chez Charybde | Charybde 27 : le Blog - 23 octobre 2015

Pingback: Note de lecture : « Station Eleven (Emily St. John Mandel) | «Charybde 27 : le Blog - 6 septembre 2016

Pingback: Note de lecture : « Le grand jeu (Céline Minard) | «Charybde 27 : le Blog - 29 octobre 2016

Pingback: Les libraires d’un soir chez Charybde | Charybde 27 : le Blog - 23 juin 2018

Pingback: Note de lecture : « Bacchantes (Céline Minard) | «Charybde 27 : le Blog - 9 janvier 2019

Pingback: Note de lecture : « Le poète du futur (Sophie Coiffier) | «Charybde 27 : le Blog - 15 juin 2020

Pingback: Note de lecture : « Fabuler la fin du monde (Jean-Paul Engélibert) | «Charybde 27 : le Blog - 29 juillet 2020

Pingback: Note de lecture : « Dans les imaginaires du futur (Ariel Kyrou) | «Charybde 27 : le Blog - 26 novembre 2020

Pingback: Note de lecture : « Plasmas (Céline Minard) | «Charybde 27 : le Blog - 7 septembre 2021