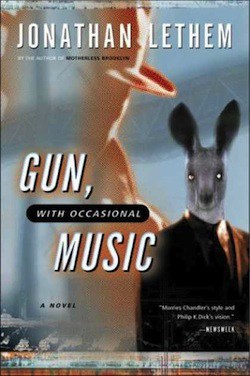

Du polar hard-boiled dans une discrète dystopie science-fictive : le très bon premier roman de Jonathan Lethem, en 1994.

x

Elle était là quand je me suis réveillé, je le jure. L’intuition.

C’était deux semaines après que j’eus laissé tomber ma dernière affaire, un boulot pour Maynard Stanhunt. L’intuition était là avant que je ne branche ma radio de chevet sur l’interprétation musicale des nouvelles, mais les nouvelles musicales la confirmèrent : j’allais reprendre du service. Il y aurait bientôt une affaire pour moi. Les violons zigzaguaient entre les choeurs en une cohorte d’accords ascendants qui ne se résolvaient jamais, ne culminaient jamais, s’estompaient simplement pour être remplacés par d’autres accords semblables. La mélodie des coups durs, mais un coup dur privé, tragique, quelque chose comme un suicide ou un meurtre, pas un événement politique.

Ce genre de musique me fait toujours dresser l’oreille. Le meurtre n’est plus une information, de nos jours. C’est un truc qui se murmure dans les bars, la nuit, entre deux verres – ou qu’on rencontre par hasard dans le cadre d’une enquête et qu’on raconte sur un coin de comptoir à des gens qui ont peur de vous croire.

Mais ces violons-là me turlupinaient. Ils me disaient de me lever et de foncer à mon bureau. Ils me disaient qu’il y avait du boulot dans l’air, et ça me démangeait au niveau du portefeuille.

Dans le monde science-fictif fort acide que nous proposait en filigrane Jonathan Lethem dans son premier roman, en 1994 – neuf ans avant « Forteresse de solitude » -, Conrad Metcalf est un inquisiteur privé, toujours en quête de contrats plus ou moins lucratifs, toujours au bord d’engendrer la crise de nerfs chez les inquisiteurs officiels, ses anciens collègues, tout en se débattant – comme tout un chacun et une chacune, ici – avec l’addiction raisonnable à l’alcool et (moins raisonnable, semble-t-il) à son mélange personnel de drogues chimiques légales. Lorsqu’il se retrouve tout à coup entraîné dans l’investigation sur l’assassinat d’un de ses tout récents clients, un urologue de renom, sa vie de dur-à-cuire bascule à nouveau dans la noirceur des bas-fonds de la ville, qui semblent bien avoir presque tout englobé désormais. Effleurant résolument les plate-bandes de divers chefs mafieux, se mettant à dos quelques flics vraisemblablement pourris, échangeant des regards qui tuent et quelques coups de poing ou de feu avec un kangourou augmenté, sans oublier de convoiter quelques femmes fatales, évidentes ou non, le digne héritier de Sam Spade ne se contente pas de multiplier les clins d’œil au hard-boiled classique de Raymond Chandler ou de Dashiell Hammett : il dessine en douceur, dans les interstices de l’enquête menée canoniquement à cent trente à l’heure, les contours irrévérencieux d’une savante et redoutable dystopie marchande et policière que ne renieraient pas, par exemple, les meilleurs Frederik Pohl et Cyril Kornbluth.

x

– Je m’appelle Orton Angwine.

C’était un gros gosse penaud, avec une voix fluette – qui ne m’aurait sûrement pas réveillé. Il aurait été obligé de venir me secouer les puces derrière mon bureau. Mais le dentiste lui avait épargné cette peine, et j’étais déjà en train de frotter mes yeux chassieux avec mes pouces et de faire provision de salive pour tchatcher. Debout devant moi, la bouche pendante, il attendait bêtement que j’aie fini de rassembler mes esprits. Je lui fis signe de s’asseoir, voyant qu’il ne le ferait pas sans invitation. Puis je l’observai.

J’essaie souvent de deviner le degré de karma des gens avant qu’ils ne parlent. En ce qui le concernait, mon évaluation était extrêmement pessimiste. Il avait l’œil morne, le cheveu filasse et collé sur le front par la sueur, la lèvre inférieure pincée. Il ne devait pas avoir plus de vingt-cinq ans, mais avait visiblement vécu assez longtemps pour avoir des choses à regretter. Il donnait l’impression de sortir d’une longue éclipse. Les morceaux de l’homme qu’il avait été semblaient rafistolés avec des bouts de ficelle pour lui redonner une apparence humaine, en forme de pauvre type. À vue de nez, sa seconde nature n’avait pas plus de deux semaines d’existence.

Friand de croisements hirsutes entre genres littéraires identifiés pour alimenter son creuset à produire de l’inconnu et du bizarre, Jonathan Lethem signait ainsi le début d’une étonnante carrière littéraire, accessible en français dans cette traduction de Francis Kerline parue directement en poche chez J’ai Lu dès 1996. On s’y réjouira certainement de sa capacité à projeter les codes traditionnels du polar hard-boiled et à les inscrire dans un univers science-fictif tout en subtile déréliction. Paru directement dans une collection dédiée (et en poche s’il vous plaît !), avant que ses romans ultérieurs n’entament doucement leur migration vers la littérature dite « blanche », cette première publication de Jonathan Lethem démontre aussi, si besoin en était, qu’une partie non négligeable des frontières entre genres littéraires est localisée dans l’œil de celui qui regarde.

x

Discussion

Pas encore de commentaire.