Cinq nouvelles pour retrouver le choc de l’Apocalypse et du Chant du Monde

x

De 2011 à 2015, la ville d’Angers a accueilli une autrice et quatre auteurs, pour deux mois chacun, en résidence dans différents quartiers de la ville du roi René. « Écrire l’apocalypse » est né de ce singulier défi, que l’on pourrait résumer peut-être ainsi : retrouver, sous des angles d’attaque bien différents, quelque chose du choc éprouvé à Angers en 1937 par Jean Lurçat devant la Tenture de l’Apocalypse surgie du XIVème siècle, qui lui fit entreprendre ensuite, jusqu’à sa mort, la réalisation de la tapisserie du Chant du Monde, dans la même ville.

La scène se situe à Patmos.

Les touristes, paraît-il, y visitent la grotte où Jean écrivit la vision dont il reçut de Dieu la révélation. À proximité, on a bâti un monastère. La légende s’ajoute à la légende. On vient de partout vérifier qu’il y eut là autrefois quelqu’un à qui la grâce terrible fut accordée de connaître le dernier mot du monde et à qui fut confiée la mission énorme d’en rendre compte à l’intention de tous les hommes. (Philippe Forest, « Préface »)

Cinq nouvelles donc, assorties d’une lumineuse préface de Philippe Forest, qui leur fournit notamment le cadrage religieux et historique, à propos d’Apocalypse, que les fictions poétiques ici mises en jeu éluderont, elles, plus ou moins soigneusement, pour trouver d’autres résonances au texte de Saint Jean.

Jean est le premier des écrivains. Et aussi : le dernier des prophètes. Le Verbe s’exprime encore par sa bouche. Mais c’est déjà sa propre absence qu’il dit. Le Livre de la Révélation se termine avec L’Apocalypse. Pour qu’un autre le suive – auquel, sous le nom de « littérature » prêteront tour à tour la main, à travers les siècles des siècles, ces personnages fort douteux et très peu fiables que l’on appelle romanciers et poètes. Lorsque se tait la parole divine, il appartient aux hommes de faire parler le silence au sein duquel elle les abandonne. La déréliction est leur domaine. Le Verbe se retire. Alors ils élisent domicile partout où ils le peuvent, dans le désert où le soleil dessèche des ossements qui désespèrent de retrouver la chair dont ils furent vêtus, sur le tas de fumier où ils agonisent, au pied de la Croix où ils se tiennent, sur le rocher d’un îlot perdu qui leur sert de prison, afin de faire monter vers le ciel quelque chose, hymne ou élégie, qui ressemble à une plainte ou bien à un scandaleux chant d’espoir et de joie. (Philippe Forest, « Préface »)

x

Emmanuel Adely, avec le talent que l’on connaît à l’auteur de « Cinq suites pour violence sexuelle » ou de « La très bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la Terre ait porté » pour la maîtrise minutieuse de flots intérieurs que l’on jurerait d’abord indomptables, nous offre, terrifiantes, sept lamentations d’une jeune femme qui vit et orchestre les sept stations d’un chemin de croix personnel menant à l’inéluctable, face au sentiment du vide et de l’indifférence.

Quatrième lamentation – la solitude

Elle est dans l’ascenseur elle arrive dans le parking du sous-sol elle a toujours aimé l’odeur des parkings cette odeur de caoutchouc et d’huile de moteur et de goudron mais elle ne s’en fait la réflexion que là maintenant c’est une évidence au moment où elle s’approche de sa voiture avec ce regret soudain d’avoir peu apprécié les choses c’est-à-dire les choses au moment où les choses se présentent et non pas après-coup, en passant, elle jette le sac-poubelle avec le tee-shirt le caleçon le filtre à café le paquet de céréales la brique de jus d’orange dans la poubelle de l’immeuble elle ouvre la portière de sa voiture elle s’assied elle met sa ceinture elle pose ses mains sur le volant elle se regarde dans le rétroviseur un instant elle se dit qu’elle ne reverra pas ce parking qu’elle ne reprendra pas cet ascenseur qu’elle ne retournera pas dans son appartement et sans doute ce ne sera pas un ami ou un collègue ou la gardienne de l’immeuble ni son père mais sa mère (parce que son père a renoncé à tout depuis longtemps il préfère une torpeur uniforme à toute sensation positive ou négative dans une neutralité triste mais sa mère oui elle imagine sa mère) qui entrera la première dans cet appartement propre comme après une location temporaire puisque tout est provisoire se dit-elle soudain et petit, si infiniment petit, se regardant dans les yeux et ne ressentant rien qu’une simple agitation faite de la certitude de son choix et de la possibilité encore du renoncement, ou bien ce sera sa sœur ou le mari de sa sœur ou son neveu enfin quelqu’un de la famille puisque la famille s’imposant comme seule cellule possible à une sociabilité tolérable, bien que le plus souvent néfaste, absolument on est seul. (Emmanuel Adely, « Le volume de la vie »)

x

Jean-Pascal Dubost, poète de Brocéliande s’il en est, place son texte sous l’exorde, entre autres, du Lawrence Ferlinghetti de « Si tu te veux poète, crée des œuvres capables de relever les défis d’une apocalypse, et s’il le faut, prends des accents apocalyptiques », et nous offre ainsi une monstrueuse et sauvage prose en 75 strophes qui réussit le mixage sonore (et visuel, grâce à un jeu très étudié de boîtage et de dimensionnement de sa composition) presque parfait des menaces internes et externes qui composent le contemporain de la peur.

Un lourd et long croassement que nul n’ouït surplomba et plomba les tribus, les peuples, les nations, les pays, les états, dès l’embarquement immédiat pour le futur sans avenir, croassement d’un freuxsanglant à trois yeux qui ne fut point l’Ange Spoiler de la fin qui fonça droit dans le mur…

(…)

Vé donc, là, l’éveillée non-vision d’un fou de Bassan mazouté aux commandes d’un tsunami fonçant de plein fouet dans une tour jumelle en bois d’Amazonie

(Jean-Pascal Dubost, « Abaddôn »)

Patrick Goujon déploie une étonnante poésie pour jouer de l’imaginaire de l’examen médical et de la mythologie du compte à rebours, et ainsi traquer le démon de l’apocalypse personnelle, dans une nouvelle à la fois fort belle et fort inquiétante.

Le reflet de ton corps couché sur le plateau coulissant t’apparaît, confondu avec le type derrière la vitre, le nez levé de ses écrans. À l’extrémité de tes pieds, il y a son visage, et à l’autre extrémité, ton visage brouillé par une lampe, aussi aveuglante que sept lampadaires. (Patrick Goujon, « Apocalypse »)

Éric Pessan est le seul des cinq auteurs à explorer le lieu de la résidence, en imaginant – avec de vraies bribes de vécu peut-être à deviner – une virée nocturne aussi improbable que résolument accidentelle par les rues et les places de la cité aux deux tapisseries apocalyptiques, occasion rare de mêler la galère et la promenade pour décrypter le sens que peuvent prendre de nos jours les notions de catastrophe et d’apocalypse, tout particulièrement pour les personnes les plus exposées aux rigueurs indéchiffrables d’un capitalisme qui vous veut du bien, toujours plus de bien – sous conditions.

De vous être arrêté un instant, le froid s’est glissé en vous. Vous êtes place du Ralliement, incapable de penser à une chose précise. Des jeunes gens passent en riant. Ils sont beaux et lisses comparés aux visages ravagés des hommes qui vous ont parlé. Ils ont la force que procurent la jeunesse et l’insouciance. Un jeune homme serre une jeune femme contre lui et – l’espace d’une seconde – leurs sourires vous semblent plus obscènes que la crasse des hommes allongés sur le sol.

(…)

La vitrine du vidéoclub vous offre deux minutes à perdre. Une grande partie des films présentés sont des superproductions apocalyptiques. Vous savez que la catastrophe n’est pas un brutal dérèglement, l’invasion d’aliens ou la chute d’un météore ; la catastrophe se déploie lentement, elle est intime, insidieuse. Elle s’instille par petites touches dans votre vie et métastase votre avenir. L’apocalypse, quand vous avez pris conscience de sa présence en vous, il est trop tard pour en guérir. (Éric Pessan, « Échos »)

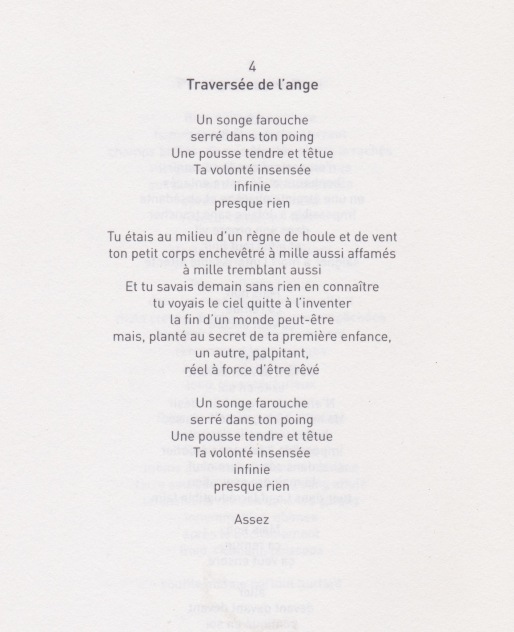

Carole Zalberg enfin, conclut ce recueil d’une richesse étonnante, issu d’une expérience littéraire particulièrement intelligente, avec une « Apocalypse en dix chants », superbement orchestrée, dont l’intensité condense sans doute encore celle observable dans son si beau « Feu pour feu », que plusieurs des dix moments évoquent d’ailleurs, sans hasard, fort directement.

La postface d’Antoinette Bois de Chesne, brève et subtile, parvient à donner la perspective adéquate à ces cinq textes si différents les uns des autres, et communiant pourtant sans aucun doute dans cette singulière rencontre des peurs sacrées du quatorzième siècle et de la ferveur lunaire et néanmoins combative issue de la deuxième guerre mondiale, publiée chez Joca Seria en novembre 2016.

x

Discussion

Pas encore de commentaire.