Aller au bout de la parenthèse : l’échappée forestière, sensuelle et poétique de Julien Gracq au cœur ardennais d’une guerre d’attente qui n’avait rien de drôle, en 1939-1940.

x

RELECTURE

Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l’aspirant Grange que la laideur du monde se dissipait : il s’aperçut qu’il n’y avait plus en vue une seule maison. Le train, qui suivait la rivière lente, s’était enfoncé d’abord entre de médiocres épaulements de collines couverts de fougères et d’ajoncs. Puis, à chaque coude de la rivière, la vallée s’était creusée, pendant que le ferraillement du train dans la solitude rebondissait contre les falaises, et qu’un vent cru, déjà coupant dans la fin d’après-midi d’automne, lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. La voie changeait de rive capricieusement, passait la Meuse sur des ponts faits d’une seule travée de poutrages de fer, s’enfonçait par instants dans un bref tunnel à travers le col d’un méandre. Quand la vallée reparaissait, toute étincelante de trembles sous la lumière dorée, chaque fois la gorge s’était approfondie entre ses deux rideaux de forêt, chaque fois la Meuse semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourries. Le train était vide : on eût dit qu’il desservait ces solitudes pour le seul plaisir de courir dans le soir frais, entre les versants de forêts jaunes qui mordaient de plus en plus haut sur le bleu très pur de l’après-midi d’octobre ; le long de la rivière, les arbres dégageaient seulement un étroit ruban de prairie, aussi nette qu’une pelouse anglaise. « C’est un train pour le Domaine d’Arnheim », pensa l’aspirant, grand lecteur d’Edgar Poe, et, allumant une cigarette, il renversa la tête contre le capiton de serge pour suivre du regard très haut au-dessus de lui la crête des falaises chevelues qui se profilaient en gloire contre le soleil bas. Dans les échappées de vue des gorges affluentes, les lointains feuillus se perdaient derrière le bleu cendré de la fumée de cigare ; on sentait que la terre ici crêpelait sous cette forêt drue et noueuse aussi naturellement qu’une tête de nègre. Pourtant la laideur ne se laissait pas complètement oublier : de temps en temps le train stoppait dans de lépreuses petites gares, couleur de minerai de fer, qui s’accrochaient en remblai entre la rivière et la falaise : contre le bleu de guerre des vitres déjà délavé, des soldats en kaki somnolaient assis à califourchon sur les chariots de la poste – puis la vallée verte devenait un instant comme teigneuse : on dépassait de lugubres maisons jaunes, taillées dans l’ocre, qui semblaient secouer sur la verdure tout autour la poussière des carrières à plâtre – et, quand l’œil désenchanté revenait vers la Meuse, il discernait maintenant de place en place les petites casemates toutes fraîches de brique et de béton, d’un travail pauvre, et le long de la berge les réseaux de barbelés où une crue de la rivière avait pendu des fanes d’herbe pourrie : avant même le premier coup de canon, la rouille, les ronces de la guerre, son odeur de terre écorchée, son abandon de terrain vague, déshonoraient déjà ce canton encore intact de la Gaule chevelue.

Automne 1939 : l’aspirant Grange vient d’être affecté au front des Ardennes, tout près de la frontière belge, dans ce que l’on appelle alors du bout des lèvres une « drôle de guerre », face à une armée allemande devenue ennemie officielle et non plus simplement officieuse depuis l’invasion de la Pologne en septembre. Alors qu’on lui confie une maison forte au milieu des bois, bâtiment hybride dissimulant un bunker au rez-de-chaussée et au sous-sol sous le masque coquet d’une maisonnette civile au premier étage, obstacle qu’il devra tenir le moment venu en compagnie d’un caporal et de deux soldats, le jeune officier installe ses quartiers et ses routines, quasiment dans la forêt. C’est dans les bois qu’il rencontre Mona, jeune femme installée dans le minuscule hameau voisin en attendant une évacuation à venir, dont il devient l’amant au gré d’une véritable parenthèse teintée d’onirisme, alors que la guerre pourtant si proche semble résolument fort lointaine, jusqu’au 10 mai 1940, où, naturellement, tout s’écroule soudainement.

Publié en 1958, sept ans après « Le Rivage des Syrtes », qui lui avait apporté un prix Goncourt (qu’il devait refuser – comme « La littérature à l’estomac », pamphlet paru l’année précédente, pouvait le laisser deviner), le quatrième roman de Julien Gracq, sera aussi son dernier, avant qu’il ne délaisse définitivement cette forme (même si « La Presqu’île », en 1970, contiendra à la fois une nouvelle et le fragment remanié du roman avorté qui devait d’abord succéder au « Rivage des Syrtes ») pour se consacrer pleinement et uniquement à une littérature sans doute encore plus personnelle, constituée de notes et d’observations travaillées d’une manière unique (on vous en parlera prochainement sur ce même blog).

Aucun texte de l’auteur – qui répugnait le plus souvent à revenir sur ce qu’il avait écrit -, et de loin, n’a suscité de sa part autant de commentaires ou de réponses aux questions posées par la critique : né certainement de son expérience personnelle de la guerre de 1940 (lieutenant au 137e régiment d’infanterie, il combattra autour de Dunkerque avant d’être fait prisonnier et de passer un peu moins d’un an dans un camp, dont il sera libéré du fait d’une infection pulmonaire), mais aussi, confiait-il, d’un long retour sur le terrain ardennais en 1955 et de la vision singulière de la « maison forte », mi-habitation innocente mi-blockhaus redoutable, dans un passage des « Communistes » d’Aragon. C’est aussi à propos de ce texte que seront parfois évoqués les mécanismes fort distincts utilisés par lui et par Claude Simon, dans sa « Route des Flandres » de 1960, pour rendre compte de l’expérience de l’attente et de la débâcle.

x

Le poste de commandement régimentaire était, en bordure de la Meuse, un pavillon de meulière banlieusard et triste, séparé du quai par une grille et une plate-bande famélique, déjà talée par le piétinement militaire, où des motocyclettes s’accotaient contre le tronc nu des lilas : comme le trou trop étroit d’une ruche, deux mois de cantonnement avaient gratté le plancher, les plinthes, et les murs du couloir à hauteur d’homme jusqu’à l’os. Grange attendit assez longtemps dans une pièce poussiéreuse où une machine à écrire cliquetait dans la pénombre des volets à demi rabattus : de temps en temps, le fourrier, sans lever la tête, écrasait un mégot sur le coin de la table à épures : le pavillon avait dû loger un ingénieur des fonderies. Derrière l’entrebâillement des volets, le mur des arbres semblait collé jusqu’au plafond contre la fenêtre, au-dessus de la Meuse maintenant très sombre le long de sa berge de mâchefer ; des cris d’enfants montaient par moments de la rue, ouatés par l’air lourd de la guerre, insignifiants comme des cris de lapin. Quand il claqua les talons dans le bureau encore très clair du colonel, Grange fut frappé par le regard des yeux gris de mer et la bouche sans lèvres sous la brosse dure de la moustache : le colonel ressemblait à Moltke. Il y avait une poussée de vie brusque et aiguë dans ce regard, puis tout de suite les yeux se voilaient d’une taie, et se repliaient sous la paupière pesante ; l’expression devenait celle de la fatigue, mais une fatigue rusée qui n’était qu’économe : derrière cette immobilité de faucon encapuchonné, on sentait la griffe prête.

Grange remit l’ordre de mission de son dépôt ; le colonel vérifia l’horaire du voyage. Il avait devant lui quelques feuillets qu’il froissa d’un doigt distrait. Grange sentit que ces papiers le concernaient : il devait avoir un dossier à la sécurité militaire.

« Je vous affecte à la maison forte des Hautes-Falizes », fit le colonel après quelques instants sur le ton neutre du service – cependant il passait dans la phrase une intention secrète, car les yeux une seconde se rapetissèrent durement. « Vous monterez demain avec le capitaine Vignaud. Pour aujourd’hui, vous serez en subsistance à la compagnie d’engins. »

Le dîner à la compagnie d’engins ne souriait guère à Grange ; embarqué dans cette guerre qui tournait à petit bruit, au point mort, il ne songeait pas à rechigner à la besogne possible, mais il ne participait pas – d’instinct, chaque fois qu’il le pouvait, il gardait son quant-à-soi et prenait du recul. Quand il eut fait charger sa cantine dans la camionnette qui devait le monter aux Falizes, il se fit servir des œufs au jambon dans un pauvre café ouvrier de la rue Basse qui fermait déjà ses volets, puis, à travers les rues tôt claquemurées où sonnait le pas des patrouilles, il gagna sa chambre.

Julien Gracq lui-même a pu dire et écrire que, au fond, « Le Rivage des Syrtes » et « Un Balcon en forêt » traitent de la même chose : l’attente médusée face à la guerre à la fois inexorable et incertaine. Mais là où le jeune aristocrate de la seigneurie d’Orsenna, Aldo, nous plongeait dans une intense leçon d’histoire et de géographie politique, voire de psychologie des foules, l’aspirant Grange nous entraîne dans un tout autre registre, celui d’une parenthèse curieusement enchantée où l’amour et la nature (on peut rappeler à ce propos que Julien Gracq, presque autant que Jean Giono auquel on songe pourtant plus naturellement, incarne bien fort dignement un nature writing à la française, dans ce roman comme dans d’autres de ses œuvres) jouent les premiers rôles pour échafauder non pas une récit réaliste (comme l’ont trop vite et mal lu certains critiques contemporains de la publication) mais bien une aventure intime jouant quasiment d’un onirisme décalé face à une tourmente qui approche (et dont les dernières pages du roman nous donnent bien plus qu’un formidable aperçu – comme diraient cette fois les marins).

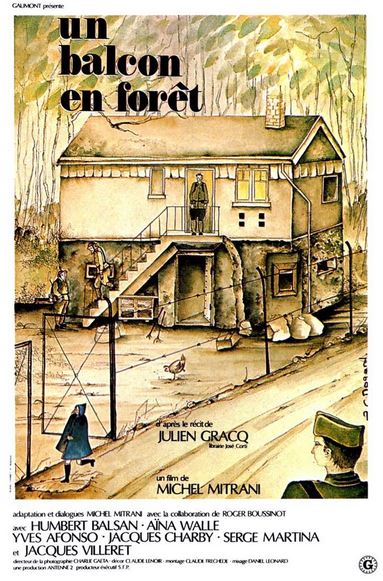

Signalons aussi l’existence souvent trop oubliée du superbe film de Michel Mitrani, sorti en 1979, avec Humbert Balsan, Aïna Walle, Yves Alonso et Jacques Villeret, qui rend pleinement justice à ce roman magnifique, qui est peut-être bien, avec du recul, le plus paradoxalement achevé de ceux de Julien Gracq.

x

Dès qu’on avait dépassé les dernières maisons de Moriarmé, le goudron cessait, tandis qu’on entamait les premiers lacets. On eût dit que la caillasse de la route avait été charruée sur toute sa largeur : c’était une sorte de reg saharien, un fleuve de pierres sans fossé ni banquette entre les deux murs des taillis. Grange consulta sa carte parmi les cahots : on s’engageait dans une laie forestière. À chaque virage en épingle à cheveux, la vallée se creusait, une coulée de brouillard au long de sa rivière qui s’asséchait et glissait vers l’aval, de plus en plus vite, soulevée de remous, comme l’eau d’un bain qui se vide. La matinée était pleine d’un soleil gai, transparente et fraîche, mais Grange était frappé par le silence de ces bois sans oiseaux. Accroché aux ridelles, il tournait le dos à demi au capitaine et se levait parfois dans les virages pour plonger le regard jusqu’au fond de la vallée : ou qu’il fût, comme les enfants qui grimpent aux portières, tout point de vue le magnétisait jusqu’à l’impolitesse. Dans le fond de la camionnette, il y avait deux sacs de biscuits, un quartier de viande roulé dans une toile de jute, un trépied de mitrailleuse, et quelques rouleaux de barbelé..

« Arrêtons-nous une seconde à l’Éclaterie, puisque c’est votre première montée », dit le capitaine Vignaud en souriant. « Le coup d’œil en vaut la peine. »

Presque en haut du versant, au bord de la route, on avait ménagé sur la pente un petit terre-plein garni de deux bancs. De là le regard effleurait le sommet du versant d’en face, un peu moins élevé ; on voyait les bois courir jusqu’à l’horizon, rêches et hersés comme une peau de loup, vastes comme un ciel d’orage. À ses pieds, on avait la Meuse étroite et molle, engluée sur ses fonds par la distance, et Moriarmé terrée au creux de l’énorme conque des forêts comme le fourmilion au fond de son entonnoir. La ville était faite de trois rues convexes qui suivaient le cintre du méandre et couraient étagées au-dessus de la Meuse à la manière des courbes de niveau ; entre la rue la plus basse et la rivière, un pâté de maisons avait sauté, laissant un carré vide que rayait sous le soleil oblique un stylet sec de cadran solaire : la place de l’Église. Le paysage tout entier lisible, avec ses amples masses d’ombre et sa coulée de prairies nues, avait une clarté sèche et militaire, une beauté presque géodésique : ces pays de l’Est sont nés pour la guerre, pensa Grange. Il n’avait manœuvré que dans l’Ouest confus, où même les arbres n’étaient jamais tout à fait en boule, ni tout à fait en pinceau.

« Cela peut s’appeler une très honnête coupure », dit-il pour être aimable : le capitaine était breveté.

Le capitaine secoua sa pipe d’un air écœuré.

« Trente kilomètres de front, mais soixante kilomètres de rivière », fit-il avec une humeur brusque. « J’appelle ça une ligne mange-tout. »

Grange se sentit béjaune : il avait dû heurter quelque tabou des popotes d’état-major. Ils rembarquèrent silencieusement.

La camionnette allait très lentement sur la piste cahotante. Dès que les lacets de la piste cessèrent, et qu’on se fut hissé sur le plateau, elle aborda une ligne droite qui semblait filer à perte de vue à travers les taillis. La forêt était courtaude – c’étaient des bouleaux, des hêtres nains, des frênes, de petits chênes surtout, ramus et tordus comme des poiriers – mais elle paraissait extraordinairement vivace et racinée, sans une déchirure, sans une clairière ; de chaque côté de l’aine de la Meuse, on sentait que de toute éternité cette terre avait été crépue d’arbres, avait fatigué la hache et le sabre d’abatis par le regain de sa toison vorace. De temps en temps, un layon fuyait à travers les arbres, étroit comme une passée de bête. La solitude était complète, et cependant l’idée d’une rencontre possible ne disparaissait pas complètement ; quelquefois on croyait distinguer dans l’éloignement un homme debout au bord de la chaussée sous sa longue pèlerine : de près, c’était un petit sapin tout noir et carré d’épaules contre le rideau de feuilles claires. La laie devait suivre à peu près la ligne de faîte du plateau, car on n’entendait de ruisseau nulle part, mais deux ou trois fois Grange aperçut une auge de pierre enterrée au bord du chemin dans un enfoncement des arbres, d’où s’égouttait un mince filet d’eau pure : il ajoutait au silence de forêt de conte. Où me mène-t-on ? songeait-il. Il calcula que depuis la Meuse on avait dû faire une bonne douzaine de kilomètres : la Belgique ne pouvait être loin. Mais son esprit flottait dans un vague plaisant : il ne souhaitait que continuer à rouler dans la matinée calme, entre ces fourrés mouillés qui sentaient la bauge et le champignon frais. Comme on allait aborder un tournant, la camionnette ralentit, puis, grinçant de tous ses ressorts, s’engagea à gauche sous les branches à travers une trouée herbue. Grange devina une maison parmi les arbres, dont la silhouette lui parut singulière ; une sorte de chalet savoyard, emmêlé dans les branches, tombé comme un aérolithe au milieu de ces fourrés perdus.

« Vous êtes chez vous », fit le capitaine Vignaud.

x

Discussion

Pas encore de commentaire.