Une grande incursion érudite et passionnante dans un imaginaire foisonnant, celui d’un ancêtre un peu « différent », riche en paradoxes et en indices, de la science-fiction telle que nous la connaissons aujourd’hui.

x

Au début du XXe siècle, peu de temps après le développement de la radiographie et du cinématographe, alors que les spéculations autour de la photographie des pensées, des propriétés dynamogéniques du radium ou de la présence de canaux sur Mars battent leur plein, une école littéraire singulière voit le jour en France : le « merveilleux-scientifique ». Active jusqu’à la fin des années 1930 autour de l’auteur et théoricien Maurice Renard (1875-1939), elle se compose de plus de quarante écrivains, dont certains noms sont arrivés jusqu’à nous, comme Maurice Leblanc, créateur d’Arsène Lupin, ou J.-H. Rosny aîné, auteur de La Guerre du feu (1909). Tout lecteur explorant cette Atlantide littéraire un siècle plus tard est frappé par la richesse de ces récits conjecturaux aux couvertures colorées. Leurs intrigues extrapolent tour à tour sur des greffes de tête, la mise au point d’une cure de jouvence, la création d’une nouvelle espèce, ou la possibilité de se rendre sur Mars à l’aide d’un bolide psychique. Les illustrateurs, de leur côté, redoublent d’imagination pour dessiner des microbes géants, un appareil à lire les pensées ou la faune martienne. Une première plongée au sein de cette terra incognita souligne d’emblée la richesse et l’abondance de ce matériau, au point qu’il sera fait référence, tout au long de cet essai, à une « école », ainsi qu’à un « mouvement », plutôt qu’à un « courant », puisque le domaine merveilleux-scientifique a essaimé sous des formes plurielles et s’est doté de textes théoriques. Ce groupement, même quand certains auteurs ne s’en recommandent pas explicitement, substituant à l’étiquette « merveilleux-scientifique » une autre appellation, offre une unité tant esthétique qu’idéologique autour de la place que tient la méthode scientifique dans la conception d’un roman.

Si, en tant que spécialiste de la science-fiction de la seconde moitié du XXe siècle, Simon Bréan conteste l’idée selon laquelle il puisse exister une « école » de science-fiction avant 1950, il apparaît que le mouvement merveilleux-scientifique, malgré ses remous, contradictions internes et appellations plurielles, a constitué aux yeux de certains de ses membres, ainsi que des critiques, une école. En attestent notamment la présence d’un symbolique chef de file, identifié et reconnu par ses pairs ; la rédaction de plusieurs textes-manifestes ; l’idée de rupture avec certains pères naturels comme Jules Verne ; les affinités thématiques entre écrivains ; la pratique récurrente de l’autocitation et de l’intertextualité ; les liens de sociabilité nombreux entre auteurs ; leur engagement militant sous la forme de prix ou de sociétés littéraires.

Comme le rappelle l’historienne de la littérature Pascale Alexandre-Bergues, « la littérature populaire se révèle être un observatoire privilégié des mutations esthétiques et poétiques qui travaillent l’idée de littérature de 1870 à la Seconde Guerre mondiale. » Ce faisant, l’école du merveilleux-scientifique, qui se développe peu de temps après la mort de Jules Verne, participe de l’histoire critique du roman populaire autant que d’une étude de la construction historique du regard. Elle permet aussi, par les réserves qu’elle formule à l’égard de la littérature dite « industrielle », de nourrir une réflexion sur ses conditions de production, de diffusion et de réception, en mettant en évidence des enjeux formels et sociaux (sérialité, plagiats, cercles littéraires, transfictionnalité, novélisation, etc.). Son étude enrichit aussi notablement l’histoire des arts et son élargissement aux sciences et techniques. En effet, le mouvement merveilleux-scientifique produit une « culture visuelle » propre au passage du XIXe au XXe siècle (un ensemble composé de productions visuelles, de systèmes de discours, de régimes scopiques et de métaphores optiques). Aussi, il participe à l’histoire matérielle des sciences et techniques puisque les récits étudiés foisonnent d’appareils n’ayant jamais vu le jour, restés au stade de projets ou de fantaisies.

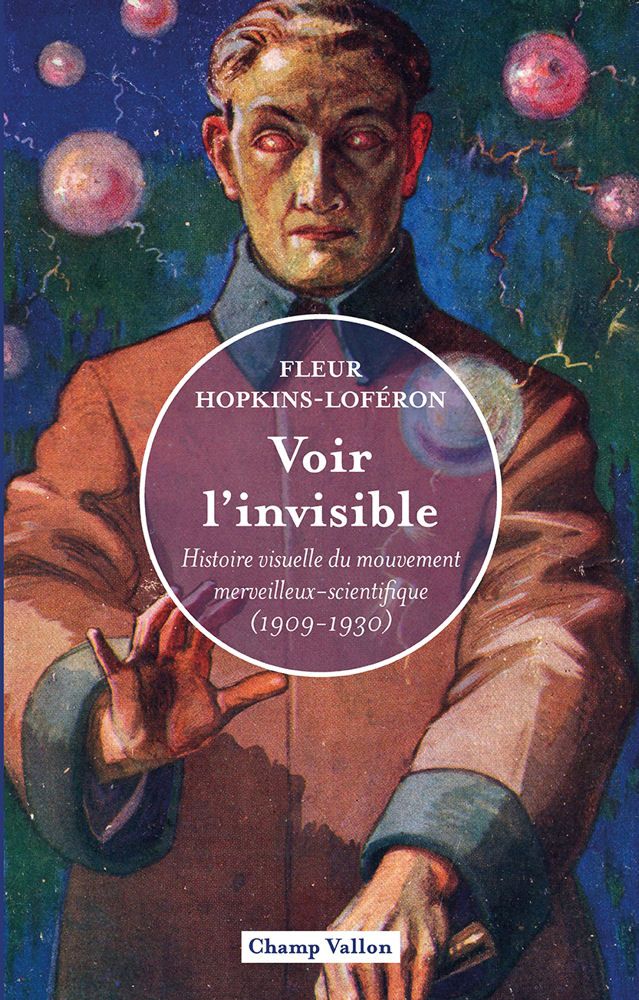

Publié chez Champ Vallon dans la collection Détours en septembre 2023, explicitement sous-titré « Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930) », récompensé entre autres par le prix Essai de L’Ouest Hurlant et par une belle nomination au Grand Prix de l’Imaginaire, « Voir l’invisible » constitue un passionnant arrêt sur images à propos des travaux conduits par la jeune universitaire Fleur Hopkins-Loféron, version (largement remaniée pour une publication accessible au « grand public curieux ») de sa thèse en histoire de l’art de 2020, thèse qui succédait déjà à son commissariat de l’exposition de 2019 à la BnF, mais qui doit aussi se lire à la lumière de ses très nombreux articles, universitaires ou non (à parcourir notamment ici), autour des interférences de la pop culture « ancienne » dans la culture globale (et notamment politique) contemporaine.

Parfaitement en phase avec le travail d’érudition et d’exhumation des Savanturiers et d’autres groupes de chercheurs non-universitaires que l’on n’ose plus guère à ce stade qualifier seulement « d’amateurs éclairés » (à l’image du si regretté Joseph Altairac), mais aussi avec le patient travail d’élucidation et de reconquête de certains imaginaires conduit notamment par Serge Lehman (tant dans son travail de scénariste de BD pour « La Brigade chimérique » (2009-2010) ou pour « Métropolis » (2014-2017) que dans son travail d’essayiste – on en reparlera prochainement sur ce blog à propos de son remarquable « L’art du vertige » publié en 2023), Fleur Hopkins-Loféron nous entraîne avec un brio et une fougue kaléidoscopiques, à la précision pourtant jamais prise en défaut, dans cet univers déjà lointain en décennies mais si foisonnant, passionnant et presque paradoxalement pertinent que constituent les écrits et les illustrations de cette curieuse période de création fictionnelle française que fut le « merveilleux-scientifique », durant presque une cinquantaine d’années, avant et à la charnière du monumental « hold-up » opéré par les créateurs nord-américains sur la science-fiction, à partir de 1930. Univers étonnant, souvent baroque et échevelé, mais nourri à la fois d’audace, de foi dans la vulgarisation scientifique et de confiance dans la littérature populaire et les « mauvais genres » issus en partie des romans-feuilletons du siècle précédent. Une leçon de transfictionnalité qui reste toujours à méditer aujourd’hui (et dont le grand et ardemment regretté Valerio Evangelisti aurait pu constituer l’ultime synthèse contemporaine, à bien des égards).

x

Ainsi, plus de quarante auteurs du roman d’imagination scientifique des années 1890 à la fin des années 1930 ont été retenus dans les pages qui vont suivre. S’il n’est pas toujours aisé de retracer les amitiés de chacun, il est évident qu’un nombre important d’entre eux se connaissait et se côtoyait au sein de jurys et de prix littéraires (comme le prix Je sais tout ou le Grand Prix du Roman Populaire), lors de mondanités (banquet en l’honneur de la Légion d’honneur de l’éditeur Pierre Lafitte), dans le cadre des différentes sociétés dont ils étaient membres (Société des Gens de Lettres, Confédération des Travailleurs Intellectuels, Syndicat des Romanciers français, Nouvellistes français, Comité de l’Entraide littéraire, Amicale des Romanciers populaires) ou de portraits littéraires pour la presse (Rosny par Renard, Couvreur par Béliard, etc.).

Parmi eux, nous trouvons des auteurs ayant principalement oeuvré dans le champ du merveilleux-scientifique, mais qui se sont essayés à d’autres formes comme le roman scientifique, d’aventures ou fantastique (Maurice Renard, J.-H. Rosny aîné, Jean Joseph-Renaud), dont des médecins et scientifiques (Octave Béliard, André Couvreur, Henri-Jacques Proumen). Certains se situent dans le sillage de Jules Verne (Paul d’Ivoi, Louis Boussenard, Albert Bleunard), d’autres sont des polygraphes (Gustave Le Rouge, Félicien Champsaur, Guy de Téramond, H.-J. Magog), des adeptes du roman d’aventures (René Thévenin, André Laurie) ou policier (Léon Groc, Gaston Leroux, Maurice Leblanc). Ces auteurs, pour certains particulièrement féconds, sont le plus souvent qualifiés de romanciers populaires.

Dans ses écrits sur les « dehors de la littérature », Marc Angenot compare le chercheur s’attelant à l’étude du roman populaire à un « crocheteur » à doubles égards : il est celui qui transporte des rebuts, mais aussi celui qui entre par effraction là où il n’est pas attendu. Si le corpus merveilleux-scientifique n’a rien d’un Enfer littéraire, il a tout d’une Atlantide. À ce titre, bon nombre des écrivains qui ont publié des romans merveilleux-scientifiques, par occasion ou de manière répétée, seront considérés par l’histoire littéraire comme des minores, des auteurs qui ont connu un certain succès en leur temps, mesurable aux tirages de leurs feuilletons, à leur réception critique et à leur participation à la vie littéraire de leur époque, mais qui ont été progressivement invisibilisés. Si l’approche bibliométrique et bibliographique pratiquée dans le milieu érudit a permis de révéler de nombreux auteurs inconnus, méconnus ou occultés, le présent ouvrage aspire à mettre en évidence des œuvres singulières, sans préjuger de leur qualité littéraire, argument trop souvent utilisé par la recherche universitaire pour négliger les romans populaires, encore associés à du « roman de gare » parce que écrits par des polygraphes. Il vise, surtout, à donner une meilleure définition du mouvement merveilleux-scientifique, non pas seulement en termes d’histoire sociale des représentations, mais en soulignant en quoi cette littérature est exemplaire de la modernité.

x

Discussion

Pas encore de commentaire.